Colloque international

Octobre 2026

Campus Saint-Thomas-d’Aquin de Sciences Po Paris

Argumentaire

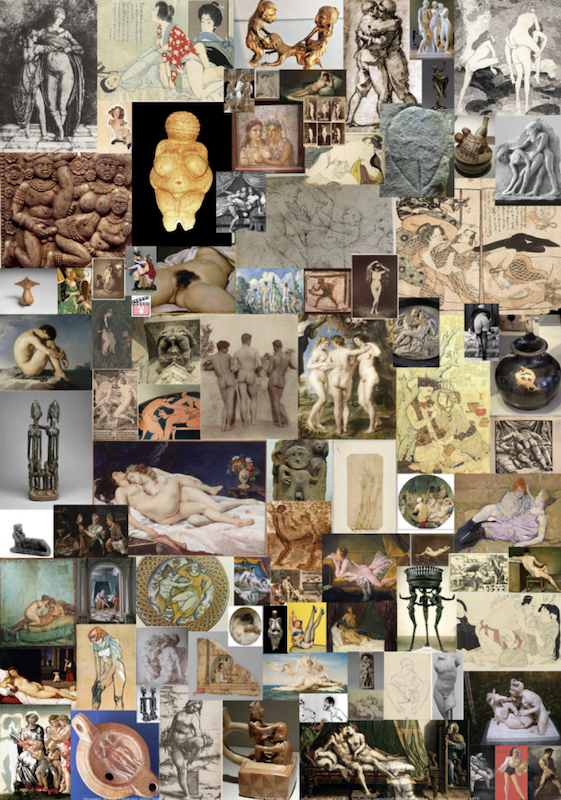

Le musée n’est pas seulement un lieu d’exposition : il est aussi un espace où se négocient sans cesse la visibilité et la valeur des œuvres. En suivant la thèse formulée par Walter M. Kendrick – selon laquelle l’isolement d’images jugées inmontrables a contribué, paradoxalement, à constituer la catégorie autonome de la pornographie[1] –, ce colloque propose d’explorer le rôle du musée dans la construction et la reconfiguration des regards genrés portés sur les objets liés à la sexualité et/ou au désir (érotiques et pornographiques). Espace public où se croisent professionnels et publics, et où dialoguent des corpus d’époques et d’aires géographiques variées, le musée sera ici pris comme un poste d’observation privilégié.

Depuis la fondation du « Gabinetto Segreto » du Musée archéologique de Naples au début du XIXe siècle, plusieurs musées de l’Érotisme ont vu le jour, de façon pérenne ou éphémère (Amsterdam, Hambourg, Paris, New York City, Mumbai…). Sans nécessairement se constituer autour d’une collection d’erotica, d’autres institutions muséales (publiques, privées, voire communautaires) ont aussi pu être confrontées à des œuvres érotiques à l’occasion d’expositions temporaires, d’acquisitions ou de classements. En Europe, mais aussi en Asie, en Afrique, en Océanie ou dans les Amériques, les musées ont alors élaboré des stratégies spécifiques de conservation, de monstration ou d’invisibilisation de ces représentations.

L’intérêt des sciences humaines et sociales pour ces questions s’est accru depuis une cinquantaine d’années, d’abord avec la publication de Studies in Erotic Art (1970) puis de Hard Core – Power, Pleasure, & the “Frenzy of the Visible” (1989, Linda Williams) plus spécifiquement consacré à la pornographie, et encore de Sex Museums. The Politics and Performance of Display (2016, Jennifer Tyburczy), avant de s’élargir aux gender & queer studies. Ces approches ont montré comment les musées participent à la reconnaissance – ou à l’exclusion – de certaines identités sexuelles et de genre, en particulier LGBTQIA+, dans les institutions publiques.

Intégrant ces apports, ce colloque souhaite proposer une réflexion internationale, transculturelle et pluridisciplinaire sur la présence de l’érotisme dans les musées. Comment les institutions acquièrent-elles, classent-elles, exposent-elles ou censurent-elles ces œuvres – qu’il s’agisse d’objets, de peintures, de sculptures, de photographies, de performances, de vidéos ou d’arts numériques ? En particulier, quelle place tient l’auto-censure des conservateurs et conservatrices soucieux d’anticiper les réactions du public ou des tutelles ? Quelles médiations et quels dispositifs scénographiques ont été mis en place (cabinets secrets, caches, tiroirs, expositions virtuelles) ? Comment le corps et le regard des spectateurs et des spectatrices sont-ils engagés face à ces images ? Enfin, peut-on esquisser une histoire critique de leur réception en relation avec nos seuils de tolérance passés et actuels, en tenant compte des stratégies des artistes qui, souvent, déjouent ou troublent le musée ?

Appel à communications

Nous invitons l’ensemble des chercheurs et chercheuses à soumettre leurs propositions de communication. Ce colloque est ouvert aux différents champs disciplinaires des sciences humaines et sociales (histoire de l’art, histoire, droit et histoire du droit, philosophie, sociologie, littérature, etc.).

Les projets soumis peuvent aborder les thématiques suivantes, mais n’y sont pas limités :

Acquisition : critères et tabous guidant l’intégration (ou le rejet) des œuvres érotiques dans les collections publiques ou privées ; les « Enfers » des bibliothèques.

Exposition : scénographies, dispositifs et mises en espace, de l’Antiquité à l’ère du numérique.

Acteurs des champs suivants : collections, marché de l’art, conservation-restauration, scénographie, institutions, médias, publics.

Réception : regards critiques et expériences des visiteurs et visiteuses, outils de médiation, circulations numériques.

Modalités de soumission

- Titre de la communication.

- Résumé (2000 signes maximum) : Celui-ci doit expliciter de manière précise les objectifs de la recherche ainsi que la problématique, avec une bibliographie indicative.

- Courte biographie : Inclure des informations sur votre parcours académique, votre domaine de recherche et votre statut actuel (institution de rattachement, thématiques de recherche, etc.).

- Mots-clés : Entre 3 et 5 mots-clés résumant le projet proposé.

Les propositions doivent être envoyées avant le 31 mars 2026 aux adresses suivantes :

Les propositions de contribution seront examinées et sélectionnées par les organisateurs avec l’appui du comité scientifique du colloque. Le retour des avis est prévu pour le 30 avril 2026. Les communications, d’une durée de 30 à 40 minutes, seront en français ou en anglais.

Comité d’organisation

Claire MAINGON, professeur en histoire de l’art contemporain, Université Bourgogne Europe, membre du LIR3S.

Maël TAUZIÈDE-ESPARIAT, maître de conférences en histoire de l’art des Temps modernes, Université Paris-X Nanterre, membre du HAR.

Thibault BOULVAIN, Assistant Professor en histoire de l’art, Centre d’Histoire (CHSP), Paris.

Comité scientifique

Olivier BONFAIT, professeur en histoire de l’art des Temps modernes, Université Bourgogne-Europe (LIR3S), Institut universitaire de France.

Damien DELILLE, maître de conférences en histoire de l’art contemporain à l’Université Lumière Lyon 2, conseiller scientifique à l’Institut National d’Histoire de l’Art.

Arianna ESPOSITO, maîtresse de conférences en archéologie classique, Université Bourgogne-Europe (UMR 6298 ARTEHIS).

Guillaume FAROULT, conservateur en chef, en charge des peintures françaises du XVIIIe siècle et des peintures britanniques et américaines, Musée du Louvre.

Charlotte FOUCHER ZARMANIAN, chargée de recherches HDR au CNRS, directrice-adjointe du Centre de Recherches sur les Arts et le Langage (UMR 8566, CNRS-EHESS).

Nadeije LANEYRIE DAGEN, professeure émérite en histoire de l’art des Temps modernes, ENS-PSL.

Nicolas LIUCCI-GOUTNIKOV, conservateur au Musée national d’art moderne, directeur de la Bibliothèque Kandinsky, centre de recherche du Centre Pompidou.

[1] Walter M. Kendrick, The Secret Museum: Pornography in Modern Culture, University of California Press, 1996.